Dans certains calculs, un générateur de nombres pseudo-aléatoires mal choisi suffit à fausser des résultats pourtant issus d’algorithmes réputés fiables. La même simulation, répétée avec différents générateurs, aboutit parfois à des écarts significatifs, sans que l’utilisateur ne s’en doute.

Des modèles utilisés en recherche scientifique ont déjà produit des conclusions erronées à cause d’un biais introduit par un générateur défectueux. Les critères de sélection d’un générateur ne relèvent ni du hasard ni de l’intuition : ils s’appuient sur des exigences précises, rarement explicitées au grand public.

Le rôle central des générateurs de nombres aléatoires dans les simulations

Pas de magie dans la simulation numérique, ni place à l’improvisation. Tout repose sur la capacité à injecter le hasard de façon contrôlée, méthodique. Le générateur de nombres aléatoires (RNG) n’est pas un simple rouage : il est la pierre angulaire de toute modélisation, qu’il s’agisse d’un jeu en ligne, d’une expérience scientifique ou d’un calcul probabiliste façon Monte Carlo. Sa portée va bien plus loin qu’un simple tirage : il sculpte la robustesse des résultats, la possibilité de reproduire une expérience, la crédibilité même des simulations.

L’explosion de l’usage des générateurs de nombres pseudo-aléatoires a transformé la façon de simuler. On les retrouve partout : finance, santé, physique, jeux d’argent en ligne. Dans l’univers des casinos en ligne, par exemple, la réglementation impose la transparence sur le RNG. Sans cela, impossible de garantir des parties équitables ou de protéger les joueurs.

Le choix d’un générateur, qu’on opte pour une solution matérielle ou logicielle, engage toute la chaîne de simulation. Voici sur quoi il influe directement :

- Qualité de l’aléa produit

- Capacité à résister aux biais

- Facilité d’intégration dans des environnements complexes

Le random number generator n’est jamais un détail technique. Il définit la structure du hasard introduit, modèle le déroulement d’une partie de jeu, conditionne la répartition des gains, valide ou invalide un modèle scientifique. Si le calibrage est bâclé ou le choix peu réfléchi, c’est toute la fiabilité des résultats qui vacille. Un décalage net s’installe alors entre la réalité et sa version simulée.

RNG matériel ou logiciel : quelles différences pour la simulation ?

Le générateur de nombres aléatoires façonne la simulation, mais il existe deux grandes familles sous ce terme : le RNG matériel et le RNG logiciel. Le premier s’ancre dans la physique pure, exploitant des phénomènes fondamentalement imprévisibles comme les fluctuations électroniques ou la désintégration radioactive. Le second, à l’inverse, s’appuie sur des algorithmes,le Mersenne Twister étant l’un des plus connus,qui simulent l’aléa, sans jamais atteindre l’imprévisibilité totale.

La distinction n’est pas qu’intellectuelle, elle a des conséquences concrètes. Le RNG matériel produit un hasard pur, indispensable là où la sécurité domine, par exemple pour la cryptographie ou la génération de clés inviolables. Ce type de générateur ne laisse aucune place à la reproductibilité. Le RNG logiciel, lui, a ses atouts : il est rapide, léger, capable de générer des séquences longues et identiques si besoin. C’est ce qui le rend incontournable pour les simulations à grande échelle ou les protocoles de recherche scientifique, où la répétition de l’expérience est recherchée.

Pour résumer, retenez les points suivants :

- Le RNG matériel : fournit un aléa fondé sur des phénomènes physiques, fiable mais complexe à mettre en œuvre et souvent coûteux.

- Le RNG logiciel : génère des séquences basées sur des calculs, plus maniable mais dépendant de la qualité de l’algorithme et susceptible de biais si mal conçu ou paramétré.

On voit apparaître des solutions hybrides, qui cherchent à marier la robustesse d’une source matérielle à la souplesse d’un algorithme. Un compromis qui vise à répondre à la fois aux enjeux de performance et de sécurité, dans les contextes les plus exigeants.

Pourquoi le choix du RNG influence la précision des méthodes Monte Carlo

La méthode Monte Carlo se fonde sur une succession de tirages aléatoires. Mais sous cette simplicité apparente, le rôle du générateur de nombres aléatoires est déterminant : il trace la trajectoire du résultat. Si la séquence est mal distribuée, si des corrélations parasites s’immiscent, l’ensemble de la simulation devient suspect. La qualité du générateur détermine donc la pertinence des estimations obtenues.

Pour s’assurer que le générateur tient la route, une batterie de tests statistiques s’impose : uniformité, absence d’autocorrélation, bonne périodicité. Si le générateur flanche, l’erreur s’infiltre partout, jusqu’à discréditer l’analyse finale. Il suffit d’un biais minime, souvent invisible à l’œil nu, pour induire l’algorithme en erreur et tromper même l’expert aguerri.

Quelques situations concrètes illustrent l’enjeu :

- Un RNG de faible qualité : répétitions fréquentes, séquences faciles à anticiper, confiance entamée dans la simulation.

- Un générateur robuste : tirages variés, motifs indétectables, résultats stables et fiables.

Le niveau de sécurité prend une dimension particulière dans les applications où confidentialité et résistance à la fraude sont de mise. Il faut aussi redoubler de prudence dans les domaines comme le développement web ou l’intelligence artificielle, où les méthodes Monte Carlo sont omniprésentes. Tester, comparer, remettre en cause le générateur utilisé devient alors une nécessité, parce que la précision finale ne dépend pas tant de la puissance de calcul que de la qualité du hasard injecté dans le modèle.

Comment sélectionner un générateur fiable pour vos simulations scientifiques

Décryptez les critères décisifs

Pour asseoir une confiance solide dans vos simulations, il convient de scruter les résultats des tests statistiques. Des batteries d’épreuves comme Diehard ou TestU01 font figure de référence dans la communauté scientifique. Elles traquent les faiblesses des suites générées, mettent au jour d’éventuels biais ou des problèmes de périodicité. Si un générateur de nombres pseudo-aléatoires échoue à ces tests, c’est la robustesse de toute la simulation qui vacille.

Le niveau de sécurité attendu varie d’un domaine à l’autre. En intelligence artificielle ou pour les applications web, il faut parfois autant miser sur la reproductibilité que sur l’imprévisibilité. En physique fondamentale, la priorité reste la stabilité statistique. Mais dès que des données sensibles sont en jeu, ou pour contrer toute tentative de prédiction,comme dans le jeu en ligne,une distribution cryptographique s’impose.

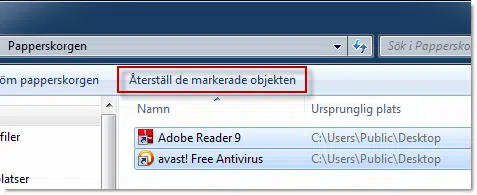

Voici les étapes à suivre pour faire le tri parmi les générateurs disponibles :

- Consultez la documentation : un générateur fiable s’appuie toujours sur une documentation claire, des publications évaluées et des résultats publics.

- Privilégiez les générateurs éprouvés, comme le Mersenne Twister ou certains RNG hybrides largement adoptés dans des projets de recherche reconnus.

- Recherchez les retours d’expérience sur des plateformes spécialisées et dans les réseaux professionnels, notamment sur LinkedIn.

Les choix techniques ne se font pas à la légère : il faut analyser, comparer, valider. Le générateur retenu devient alors l’élément discret mais décisif, garant de la fiabilité de toutes vos simulations. C’est dans ce détail que tout bascule : une simulation solide commence toujours par un bon générateur de hasard, même quand ce dernier reste invisible.