Un terrain classé en zone résidentielle peut interdire l’implantation d’une boulangerie, mais autoriser une crèche ou un cabinet médical, selon la rédaction précise de l’ordonnance municipale. À l’inverse, l’exploitation agricole, parfois tolérée en périphérie urbaine, se heurte à des restrictions strictes dans certains secteurs mixtes. Une disposition oubliée peut entraîner la remise en cause d’un projet, même approuvé par la commune.

Les règles inscrites dans une ordonnance de zonage locale s’imposent à tous, sans garantie d’harmonisation nationale. Les particularismes locaux, les dérogations ponctuelles et l’évolution des textes compliquent l’interprétation et l’application des restrictions d’utilisation des terres.

À quoi servent les restrictions d’utilisation des terres ?

Les restrictions d’utilisation des terres pèsent sur l’avenir de chaque commune. Elles ne se contentent pas de dresser des interdits : elles tracent la frontière entre ce qui peut être construit, cultivé, aménagé ou même laissé en friche. Ces règles, loin d’être de simples procédures administratives, structurent les contours de notre quotidien. Leur existence reflète la nécessité d’organiser la répartition des espaces, de répondre à la pression urbaine, de protéger certains milieux et d’anticiper l’évolution des usages.

Au cœur de ces réglementations de zonage, on retrouve une ambition : préserver les terres agricoles, défendre les milieux naturels, maîtriser la croissance des villes. Le code de l’urbanisme confie aux collectivités la responsabilité de définir pour chaque zone une vocation précise, à travers des ordonnances qui impactent concrètement la vie des habitants.

Pour saisir leur portée, voici les principaux enjeux que ces restrictions cherchent à organiser ou protéger :

- Préservation des espaces naturels : ralentir la transformation des sols, soutenir la biodiversité, conserver des corridors écologiques pour la faune et la flore.

- Régulation de l’urbanisme : canaliser la densification, éviter l’étalement, fixer des règles sur l’usage des parcelles.

- Soutien à l’agriculture : protéger les terres arables, garantir la continuité des exploitations, limiter la dispersion des activités agricoles.

Les règlementations de zonage découlent de choix collectifs discutés en conseil municipal, parfois contestés sur le terrain. Elles arbitrent entre logiques économiques, exigences environnementales et attentes des citoyens. Sous l’égide des plans locaux d’urbanisme, chaque restriction contribue à modeler le paysage, conditionne les projets, fixe des limites et impose des équilibres. Ces textes, souvent techniques, dessinent la réalité concrète de nos territoires, des faubourgs aux centres-bourgs.

Les ordonnances de zonage local : cadre juridique et fonctionnement

Les ordonnances de zonage s’inscrivent dans une démarche où la règle distribue les droits et les contraintes sur chaque mètre carré. Adossées au plan local d’urbanisme, elles détaillent ce qu’il est possible de réaliser sur son terrain : bâtir, modifier, conserver un édifice ou simplement préserver un espace. Véritables balises, elles délimitent les marges de manœuvre de chaque propriétaire.

Chaque territoire communal élabore ses propres règlements de zonage en s’appuyant sur le code de l’urbanisme. Selon les tendances politiques, la commune ventile son espace entre zones constructibles, agricoles, naturelles ou à usage mixte. La carte du zonage terrain devient alors la référence pour toute déclaration de travaux, chaque demande de permis ou projet de réaménagement.

Fonctionnement administratif

Face à ce maillage réglementaire, quelques étapes balisent le parcours administratif :

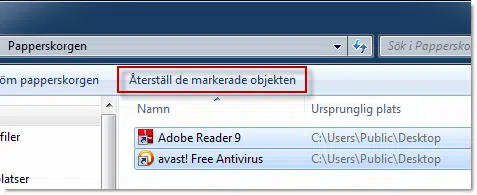

- Déclaration préalable : toute modification ou édification doit être portée à la connaissance de la mairie avant tout commencement des travaux.

- Autorisation : le projet doit se conformer aux règles d’urbanisme pour obtenir l’accord des services instructeurs.

- Respect du zonage : le non-respect peut entraîner refus, sanctions, voire des suites judiciaires si le litige s’envenime.

Ces règles d’urbanisme ne permettent aucune improvisation : particuliers, entreprises, collectivités, tous sont sur un pied d’égalité. Au-delà de la conformité, c’est la cohérence du développement local qui se joue. Chaque cabanon, chaque immeuble, chaque équipement collectif doit se soumettre à ce cadre. Ce sont ces règles qui façonnent l’apparence des communes, structurent les choix d’aménagement, dessinent la cohérence des paysages.

Quels types de restrictions peut-on rencontrer selon les zones ?

Le territoire se divise sans hasard : chaque zone répond à une logique propre et impose ses restrictions d’utilisation des terres. Dans une zone urbaine, la construction d’immeubles, le développement d’activités économiques ou l’installation d’équipements publics sont souvent autorisés, mais à condition de respecter le plan local d’urbanisme. Cela exige le respect des règles sur la hauteur, l’emprise au sol, les distances avec les limites de propriété, ou encore les obligations de stationnement.

En zone agricole, la préservation des terres prime sur toute autre considération. Les constructions s’y limitent strictement à l’exploitation agricole ou à l’habitation de l’exploitant. Toute urbanisation diffuse est proscrite, pour sauvegarder à la fois la vocation nourricière des terres et l’identité du paysage rural.

Les zones naturelles se montrent encore plus exigeantes : toute nouvelle construction y est en principe exclue, hormis quelques abris ou équipements indispensables à la gestion du site. L’objectif ne varie pas : préserver la biodiversité, freiner la transformation des milieux, maintenir l’équilibre propre à ces espaces fragiles.

Dans certains quartiers, l’usage mixte prévaut : ici, la cohabitation de logements, de commerces et de services s’accompagne de restrictions sur la densité et l’emprise au sol. Le but ? Maintenir un développement équilibré, limiter les nuisances, préserver la qualité de vie des habitants.

À travers tous ces secteurs, la vigilance en matière de santé et sécurité s’impose : prise en compte des risques naturels, prévention de la pollution, exigences d’accessibilité ou de lutte incendie. Le zonage dépasse donc la simple cartographie : il répond, très concrètement, aux défis de l’urbanisation actuelle.

Exemples concrets et définitions pour mieux comprendre le zonage

Pour saisir l’effet d’une ordonnance de zonage locale, il faut se familiariser avec certains termes techniques. L’alignement désigne la position d’un bâtiment par rapport à la voie publique : une maison reculée ou en avancée modifie la cohérence du quartier. La hauteur de construction, elle, fixe un plafond strict, ce qui influe sur la densité, la préservation des vues et l’apport de lumière naturelle.

Autre notion incontournable : le prospect, soit la distance minimale à respecter avec la limite séparative. Cette règle vise à garantir intimité, sécurité et aération dans les zones bâties.

Pour rendre ces règles tangibles, prenons deux situations concrètes. Dans un village, le règlement limite la hauteur des bâtiments à 9 mètres. Résultat : aucun immeuble ne vient dénaturer le paysage, et une harmonie visuelle s’installe. En ville, la moindre modification de clôture, la pose d’un abri de jardin ou l’extension d’une maison nécessite une déclaration préalable de travaux. L’autorisation n’est jamais automatique : la commune garde ainsi la main sur le renouvellement urbain, lot par lot.

Certaines notions méritent d’être précisées pour écarter tout risque d’erreur :

- Limite séparative : la ligne qui sépare deux propriétés. La franchir lors d’un chantier peut provoquer des litiges sérieux.

- Architecte des bâtiments de France : ce spécialiste intervient pour tout projet proche d’un monument historique ou situé dans un secteur protégé ; son avis peut bouleverser les plans initiaux.

Ce maillage réglementaire, hérité du code de l’urbanisme, structure l’agencement des quartiers, contrôle la densité, veille à l’intégration des nouvelles constructions. Aucun projet, du plus modeste au plus ambitieux, n’échappe à ce jeu de règles, fruit d’un équilibre permanent entre le désir de bâtir et la nécessité de préserver. C’est cette vigilance constante qui façonne peu à peu la silhouette de nos paysages, et qui, demain encore, continuera de trancher entre béton et bocage.