Un même terrain peut accueillir une résidence individuelle, mais exclure toute activité commerciale, même temporaire, selon un alinéa souvent méconnu des ordonnances locales. Les règles de zonage n’admettent pas toujours de dérogation, même en présence d’intérêts publics concurrents ou d’initiatives privées innovantes.

Certaines exceptions, accordées au cas par cas, sont conditionnées par des critères qui varient d’une commune à l’autre, sans harmonisation nationale. Cette hétérogénéité alimente des incertitudes pour les propriétaires et les porteurs de projets.

Restrictions d’utilisation des terres : comprendre les principes fondamentaux

La planification urbaine dessine le visage de nos villes et de nos campagnes. Les restrictions d’utilisation des terres, dictées par le zonage, délimitent discrètement mais fermement ce que chacun peut bâtir, planter ou transformer sur sa parcelle. Le plan local d’urbanisme (PLU) est la pierre angulaire de cette architecture réglementaire. Il détaille, secteur par secteur, les règles d’urbanisme applicables : terres agricoles, zones résidentielles, espaces naturels ou réservés au développement économique, rien n’est laissé au hasard.

Derrière chaque limitation se cache une volonté d’équilibre : protéger les ressources, organiser la circulation, anticiper les besoins de demain. Les règles de zonage ne surgissent pas de nulle part. Elles incarnent des choix politiques assumés. Faut-il concentrer l’habitat en ville ou préserver la vocation nourricière des champs ? Favoriser des quartiers polyvalents ou maintenir des frontières strictes entre activités ? Chaque décision pèse durablement sur le territoire.

Voici comment se déclinent concrètement les principales catégories de zonage :

- Terres agricoles : leur usage reste verrouillé. Impossible d’y construire une maison ou d’y lancer une activité industrielle sans une procédure lourde et spécifique.

- Zones urbaines : l’habitat y règne, accompagné de commerces et parfois de services publics, dans le respect de prescriptions détaillées.

- Zones naturelles : ces espaces sont sanctuarisés, inconstructibles, préservant la biodiversité et les paysages locaux.

Impossible d’échapper à la réglementation du zonage : chaque propriétaire, chaque collectivité, chaque promoteur doit s’y plier. Changer l’usage d’une parcelle, bâtir, même rénover parfois, réclame un parcours balisé de demandes officielles : certificat d’urbanisme, permis de construire, déclaration préalable. L’urbanisme ne se limite pas à quelques formalités : il engage chacun dans une responsabilité partagée sur la gestion du foncier.

Quels types de zonage local et quelles conséquences pour les propriétaires ?

Le maillage des territoires par le zonage local s’appuie sur une organisation précise. Trois familles règnent : zones agricoles, zones résidentielles, zones commerciales et industrielles. Chacune impose ses règles, restreint certains usages, autorise d’autres, et façonne la façon dont le foncier peut évoluer.

Prenons la zone agricole : priorité à l’activité rurale. Les droits à bâtir y sont limités, parfois quasi inexistants. Impossible d’installer une boutique ou un atelier sans obtenir une autorisation exceptionnelle. La terre reste dédiée à son rôle nourricier, et tout changement d’affectation est soigneusement encadré.

En zone résidentielle, l’habitat prédomine, parfois agrémenté de commerces de proximité. Transformer une habitation en local commercial ne se fait pas sur un coup de tête : il faut l’aval de la collectivité, qui veille à la tranquillité et à la cohérence du quartier.

Quant aux secteurs commerciaux ou industriels, ou aux zones à usage mixte,, la marge de manœuvre diffère. Il devient possible d’ériger entrepôts, ateliers ou infrastructures logistiques, mais toujours sous le contrôle du plan local d’urbanisme et dans le respect de la réglementation en vigueur.

Le zonage local, en somme, agit comme un arbitre. Il protège certains usages, en restreint d’autres, et pèse sur la valeur des biens. L’utilisation du sol s’inscrit dans une vision collective, où le droit individuel s’ajuste à l’intérêt général.

Panorama des principales restrictions imposées par les ordonnances de zonage

Les ordonnances de zonage local verrouillent l’utilisation des sols à travers une série de limitations précises. Véritables fondations de la planification urbaine, elles déterminent ce qui est permis, ce qui est interdit, et jusqu’où s’étend la liberté de bâtir ou de transformer un terrain. Le foncier devient ainsi l’objet de choix collectifs, souvent tiraillés entre développement et préservation du cadre de vie.

Au quotidien, voici les principales restrictions qui s’imposent aux propriétaires et aux usagers :

- Interdiction de changement d’usage : impossible, sauf exception, de transformer une terre agricole en terrain constructible sans modifier le zonage. Cette mesure protège le potentiel nourricier du sol et freine l’extension urbaine non maîtrisée.

- Quota de densité : la densité maximale de constructions ou de logements par hectare est réglementée. Cette limite vise à éviter la surpopulation et à garantir une cohérence dans le développement urbain.

- Réglementation sur la hauteur : des plafonds de hauteur encadrent chaque projet, variant selon la zone, afin d’assurer le respect de l’environnement, la lumière naturelle et parfois la sauvegarde du patrimoine.

- Restrictions d’implantation : recul obligatoire depuis la voirie, nécessité de prévoir des parkings ou d’intégrer des espaces verts… Autant de paramètres qui sculptent l’aspect final de chaque quartier.

La loi sur le zonage ne s’arrête pas là : elle gouverne aussi les activités admises. Impossible d’ouvrir une boutique en zone exclusivement résidentielle, ou une usine dans un lotissement pavillonnaire. Ces règlements de zonage cherchent un équilibre entre dynamisme économique, tranquillité et sécurité, pour une ville cohérente et vivable.

Modèle d’ordonnance de zonage locale : éléments clés à connaître avant toute démarche

Avant de porter un projet d’aménagement ou de changer l’affectation d’un terrain, il est impératif de consulter le modèle d’ordonnance de zonage locale. Ce texte, pilier du plan local d’urbanisme, fixe précisément le cadre d’action sur chaque parcelle, pour tous : propriétaires, investisseurs, collectivités.

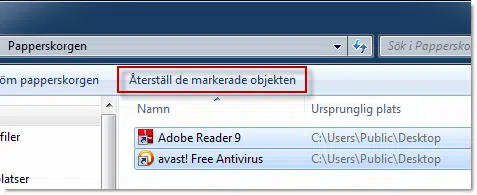

Plusieurs concepts jalonnent le parcours administratif. La déclaration préalable vise les petits travaux, extension, clôture, modification de façade,, tandis que le permis de construire reste incontournable pour les projets de plus grande ampleur. Le certificat d’urbanisme, quant à lui, éclaire sur la faisabilité du projet et précise les droits rattachés à la parcelle. Impossible d’anticiper les contraintes sans passer par cette étape clé.

Pour s’y retrouver, quelques points de repère s’imposent :

- Se conformer aux zones attribuées à chaque secteur : résidentiel, agricole, commercial… Chacune impose ses propres règles d’usage et de densité.

- Déposer une déclaration préalable de travaux pour toute intervention mineure, sous peine de blocage administratif.

- Consulter le plan local d’urbanisme pour repérer servitudes, prescriptions architecturales ou contraintes environnementales, souvent ignorées mais déterminantes.

L’ordonnance de zonage locale s’inscrit dans une démarche de développement durable et d’aménagement du territoire. Chaque initiative doit composer avec ces objectifs collectifs. Monter un dossier demande méthode et prévoyance, afin de garantir la conformité et d’éviter les mauvaises surprises en cours de route.

En matière de zonage, la ligne d’horizon n’est jamais parfaitement droite. Ce sont les choix d’aujourd’hui qui dessineront le paysage de demain, à chacun d’y prendre part, ou de s’y confronter.