La France affiche une échéance nette : dès 2035, la vente de voitures thermiques neuves ne sera plus tolérée. Pour accélérer cette mutation, les pouvoirs publics ajustent leurs subventions selon la technologie choisie. Sur la ligne de départ, certains constructeurs font le pari de l’hydrogène ; d’autres, eux, concentrent leur énergie, et leurs investissements, sur la voiture électrique à batterie. Mais la transition ne se résume pas à une question de moteurs. Les infrastructures de ravitaillement, encore inégalement réparties dans le pays, freinent la montée en puissance de certains modèles. Pendant ce temps, le débat sur la mobilité de demain enfle, alimenté par des choix stratégiques qui pourraient bouleverser en profondeur le visage de l’automobile française.

Voitures à hydrogène et électriques : deux visions pour l’automobile de demain

L’heure est à l’électrique. Ce n’est pas une lubie passagère, mais le reflet d’une tendance lourde : moteurs silencieux, batteries lithium-ion qui se rechargent à la maison ou sur la route, et une électricité de plus en plus “propre”, issue du nucléaire ou des énergies renouvelables. Les industriels s’engouffrent dans la brèche, les consommateurs aussi, séduits par les politiques d’aide et un réseau de bornes de recharge qui grandit à vue d’œil. Pourtant, la question du bilan carbone reste sur la table : extraire les métaux rares, recycler les batteries… Le débat est loin d’être clos.

Face à cette avancée, l’hydrogène s’invite comme alternative. Sa pile à combustible transforme le gaz en électricité à bord, ne rejetant que de la vapeur d’eau. Sur le papier, les promesses sont alléchantes : autonomie longue distance, ravitaillement en cinq minutes chrono. Mais, dans la réalité, deux obstacles pèsent lourd. D’abord la production d’hydrogène, encore très dépendante des énergies fossiles. Ensuite, un réseau de distribution embryonnaire, incapable pour l’instant de soutenir une vraie montée en puissance.

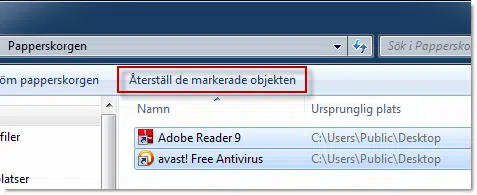

Pour comprendre les différences concrètes, voici les principaux atouts et défis de chaque technologie :

- Voiture électrique : marché déjà bien établi, bornes de recharge nombreuses, mais dépendance au lithium et contraintes sur la gestion des batteries.

- Voiture à hydrogène : autonomie supérieure, ravitaillement éclair, mais des défis majeurs autour de la production propre d’hydrogène et du réseau de stations.

La pression climatique impose des choix nets. Le destin du transport bas carbone passera par la capacité à verdir la production d’hydrogène et à fiabiliser la filière électrique. En réalité, ces deux voies ne s’excluent pas : elles pourraient bien se compléter, chacune trouvant sa place dans le grand puzzle de la mobilité du futur.

Quelles différences au quotidien pour les conducteurs français ?

Pour l’automobiliste français, le choix entre électrique et hydrogène dépasse la simple question technique. Il façonne les habitudes, la façon de voyager, et même le budget familial. Le réseau de bornes électriques ne cesse de s’étendre : plus de 120 000 points sont déjà disponibles, permettant de recharger partout en France. Selon la borne et la capacité de la batterie, compter de trente minutes à plusieurs heures pour une recharge complète. C’est devenu une routine, intégrée au quotidien de nombreux conducteurs.

Côté hydrogène, le tableau est bien différent. À peine une cinquantaine de stations actives, essentiellement en ville ou près des grands axes : il faut donc soigneusement planifier ses trajets. L’avantage ? Un plein en cinq minutes et une autonomie de 500 à 700 kilomètres sur les modèles comme la Toyota Mirai, la Hyundai Nexo ou la Hopium Machina Vision. Des performances qui rivalisent, parfois même dépassent, les meilleures électriques.

Le prix, lui, reste un critère déterminant. Les voitures électriques bénéficient d’un bonus écologique généreux et d’un large éventail de modèles, du petit véhicule urbain à la familiale. L’hydrogène, pour l’instant, se cantonne au haut de gamme, avec des tarifs nettement supérieurs. Entre la facilité d’accès à la recharge électrique et la rapidité promise par l’hydrogène, le choix des Français dépend surtout de l’endroit où ils vivent et des infrastructures disponibles.

Avantages et limites : ce que révèlent les dernières études

Les analyses récentes de l’ADEME, de l’IFPEN ou de RTE dressent un constat nuancé. La force de la voiture électrique, c’est son rendement : près de 70 % de l’électricité produite se retrouve réellement utilisée sur la route. Les batteries lithium-ion stockent l’énergie de façon efficace, mais leur fabrication exige des ressources minières et pose la question du recyclage en fin de vie.

L’hydrogène mise sur la capacité à stocker et restituer l’énergie rapidement. Mais le revers de la médaille, ce sont les pertes : seulement 25 à 30 % de l’énergie de départ parviennent aux roues. L’électrolyse, la compression, le transport… chaque étape grignote l’efficacité globale, et le résultat dépend fortement de la façon dont l’hydrogène est produit.

On peut distinguer deux types de production d’hydrogène, avec des impacts environnementaux bien différents :

- Un hydrogène vert, issu des énergies renouvelables, qui permet de limiter drastiquement les émissions de CO2 ;

- Un hydrogène obtenu à partir de gaz naturel ou d’autres énergies fossiles, qui annule en partie le bénéfice carbone attendu.

Sur l’ensemble du cycle de vie, la voiture électrique conserve l’avantage, surtout lorsque l’électricité provient de sources décarbonées. Pour que l’hydrogène rivalise, il faudra généraliser la production d’un hydrogène bas carbone, à grande échelle et à un coût abordable.

Quel scénario pour l’avenir de la mobilité en France ?

Des milliards d’euros sont déjà injectés dans la stratégie nationale pour un hydrogène décarboné. L’objectif : faire émerger une filière industrielle compétitive, capable d’alimenter utilitaires, poids lourds, et pourquoi pas, demain, voitures particulières. Certains constructeurs, à l’image de Stellantis avec ses utilitaires à pile à combustible, s’engagent dans cette direction tout en poursuivant l’aventure électrique.

Pour les particuliers, la voiture électrique s’impose pour l’instant comme la solution la plus accessible. Le réseau de recharge dépasse déjà les 120 000 bornes, tandis que les stations hydrogène peinent à dépasser la cinquantaine. Le défi ? Mettre en place un maillage dense pour l’hydrogène, produire un gaz vraiment vert, et rendre le tout abordable.

La filière hydrogène avance à travers des projets pilotes. La Mission H24 en compétition, la Toyota Mirai sur route ouverte, ou les innovations de chercheurs comme Yoshikazu Tanaka. Mais passer à l’échelle industrielle reste compliqué : prix élevés, autonomie encore perfectible, production à peine amorcée. L’Europe, consciente de l’enjeu en matière d’indépendance énergétique, pousse à la diversification des solutions.

Tout indique que le transport routier en France va se structurer autour de deux axes :

- La voiture électrique pour les trajets quotidiens, la ville, le périurbain ;

- La voiture à hydrogène pour les véhicules utilitaires, les flottes professionnelles ou la longue distance, là où autonomie et temps de recharge font la différence.

Le décor est planté : dans les laboratoires, les usines, mais aussi dans les décisions politiques, se dessine déjà le futur du transport français. Reste à savoir qui, de l’électrique ou de l’hydrogène, saura conquérir la route et s’imposer dans le quotidien des automobilistes. Une chose est sûre : l’histoire ne fait que commencer.