En France, la législation douanière classe séparément les accessoires et les vêtements, leurs codes tarifaires impactant la fiscalité à l’importation. Les codes de la mode, eux, brouillent régulièrement cette frontière : un foulard, par exemple, oscille entre utilité fonctionnelle et affirmation identitaire selon le contexte. Les frontières entre accessoire et vêtement se révèlent mouvantes dans l’histoire du costume, façonnées autant par les usages sociaux que par les réglementations économiques.

La distinction ne se limite pas à des critères matériels ou pratiques : elle s’inscrit dans une logique de hiérarchisation sociale et de reconnaissance symbolique. Les pratiques vestimentaires évoluent, tout comme les stratégies de différenciation adoptées par les groupes sociaux.

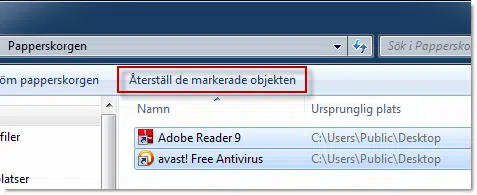

Vêtements et accessoires : des fonctions vestimentaires distinctes

La frontière entre vêtements et accessoires ne se résume jamais à une simple affaire de tissu ou de coutures. La tenue vestimentaire orchestre un langage où chaque composant occupe une place stratégique. D’un côté, le vêtement :

- chemise, pantalon, veste structurent la silhouette

- dessinent la morphologie

- délimitent l’espace entre sphère intime et regard extérieur

Ce sont des pièces qui répondent à un impératif de protection ou de conformité sociale, parfois gravé dans la loi, pensons aux exigences du Code du travail ou aux normes collectives. Impossible d’en faire abstraction : le vêtement pose le socle.

L’accessoire, lui, s’invite dans les marges de cette construction. Il nuance, affirme, détourne, mais jamais ne se substitue à la fonction première de l’habit social : couvrir le corps. C’est là que la différence s’affiche nettement : le vêtement construit la base, l’accessoire appose sa signature. Un collier, une ceinture, un foulard, chacun d’eux module l’allure, module le message, sans jamais remplacer le fondement.

Pour bien saisir ces rôles, voici quelques repères utiles :

- Les codes vestimentaires, imposés par la société ou par l’entreprise, fixent les contours entre vêtement « de base » et accessoire « d’ajustement »

- Le vêtement, porteur des normes, se transmet et se reproduit à travers les générations

- L’accessoire traverse les styles, joue avec les identités individuelles et accompagne l’évolution des modes

Un sac à main ou une montre n’aura jamais la charge symbolique d’une chemise ou d’une jupe, mais leur pouvoir de différenciation s’avère redoutable. Ces choix, subtils ou affirmés, racontent le glissement permanent entre conformité et désir de singularité.

Comment les choix vestimentaires traduisent-ils l’appartenance sociale ?

La distinction sociale se lit d’abord dans l’attention portée à la tenue. Les choix vestimentaires se transforment en véritables signaux, subtils ou assumés, du statut social. Ils révèlent, à travers tissus et coupes, l’ancrage dans un groupe, dans une classe, dans une position sociale forgée par l’histoire, l’économie et la culture. L’allure d’un cadre supérieur, la simplicité d’une blouse médicale, l’uniforme discret d’un agent d’entretien : chaque détail dessine une place dans la société.

Dans la rue ou au travail, la tenue professionnelle agit comme un code partagé. Elle relie chaque individu à sa fonction, costume strict pour les professions libérales, bleu de travail pour les ouvriers, tailleur sobre pour l’administration. Les classes moyennes et populaires jouent avec ces codes, en les adoptant ou en les détournant. Vêtement et accessoire ne portent pas le même récit selon qu’ils habillent une personne issue des classes supérieures ou populaires : la marque d’une montre, la coupe d’un pantalon ou la présence d’un foulard peuvent tout dire d’un positionnement dans la hiérarchie sociale.

L’analyse sociologique, Pierre Bourdieu en tête, lève le voile sur cette mécanique silencieuse : le vêtement, plus que le simple reflet d’un goût, traduit un rapport de domination. La distinction se niche dans le choix des matières, la qualité des finitions, la discrète évocation d’une marque. Ces codes, transmis de génération en génération, installent des frontières invisibles mais persistantes entre groupes sociaux. La mode, loin de relever du détail, expose au grand jour la structure profonde de la société.

Mode, costume et distinction : analyse des codes sociaux

La mode et le costume ne se contentent jamais d’habiller les corps : ils racontent une histoire, celle des codes sociaux qui traversent les époques, se transforment, s’entrechoquent. Ces conventions, loin d’être anodines, modèlent la distinction entre individus : elles révèlent une identité sociale, une volonté d’expression personnelle, une recherche de reconnaissance.

Les travaux de Pierre Bourdieu apportent une lecture précieuse : la distinction ne tient pas seulement à la coupe ou à la matière, mais à la manière dont la société regarde la tenue. Porter un costume dans la sphère financière ou administrative, c’est accepter des conventions ; ailleurs, jupe ou pantalon deviennent, selon les époques, des symboles d’émancipation ou de conformité. Muriel Darmon et Lucie Bargel ont démontré que le choix d’une tenue relève d’une logique de pouvoir, de contrôle social, d’intégration ou de résistance.

Voici deux dimensions qui structurent ces usages :

- Respect des lois et règlements : certaines tenues sont imposées par le cadre légal ou par la tradition

- Affirmation de l’identité : la mode agit comme un miroir social, permettant d’afficher une appartenance, de revendiquer la différence ou de jouer avec les frontières établies

La mode ne se contente pas de couvrir : elle trie, hiérarchise, distingue. L’exemple du pantalon, tour à tour proscrit puis célébré, illustre la force des conventions. La distinction se niche dans l’harmonie d’un ensemble, dans la capacité à maîtriser le code ou à s’en écarter, à choisir le détail qui fait la différence.

Exemples concrets : lecture sociologique à travers tenues et accessoires

À travers quelques situations concrètes, on comprend mieux comment la séparation entre vêtement et accessoire s’incarne dans la vie quotidienne. Regardons les univers professionnels : dans l’open space, le costume ou le tailleur affichent l’appartenance à un univers codifié, où chaque pièce impose sa structure à la silhouette. Autour, les accessoires, ceinture sobre, sac à main discret, tracent en filigrane la personnalité de chacun, tout en respectant les règles implicites du collectif.

Certains détails ne trompent pas : un bijou raffiné, un foulard coloré, une paire de lunettes soigneusement choisie. Ces touches ne servent pas seulement à compléter la tenue : elles disent la singularité, la confiance, parfois la quête d’élégance. Un chapeau inattendu, un harnais de mode glissé sur une robe stricte, et voici les codes ébranlés, la norme questionnée.

Voici un tableau pour clarifier le rôle de chaque élément :

| Élément | Rôle social | Impact |

|---|---|---|

| Vêtement | Cadre, appartenance | Structure la tenue, signale la position |

| Accessoire | Personnalisation, distinction | Affirme l’individualité, nuance le collectif |

Dans certains secteurs, l’employeur impose des contraintes vestimentaires: gilet fluorescent sur les chantiers, uniforme en restauration, neutralité exigée dans l’administration. Pourtant, la place laissée au sac à main ou au bijou discret s’invente dans l’ombre des directives, dans ce petit espace entre le règlement et l’expression de soi.

L’habit s’impose, mais le détail signe l’appartenance ou la différence. Et si le style, au fond, n’était rien d’autre qu’un art du déplacement sur cette ligne de crête ? Qui sait où s’arrête le vêtement et où commence l’accessoire, sinon ceux qui chaque matin choisissent, ajustent, affirment ?