Un demandeur d’emploi peut parfois choisir entre deux montants d’allocations chômage, mais cette possibilité reste largement méconnue. La règle dite du droit d’option permet d’opter pour une indemnisation calculée sur la base d’une activité plus récente, au lieu d’attendre la fin des droits précédemment ouverts.

Ce mécanisme, introduit en 2014, s’applique sous des conditions strictes et ne s’active qu’en présence de droits rechargeables. Son usage a été modifié par plusieurs réformes successives, impactant directement le calcul des allocations et leur durée. Les dernières évolutions réglementaires précisent désormais les critères d’accès et leurs effets sur les allocataires.

Le droit d’option à Pôle emploi : un dispositif encore méconnu

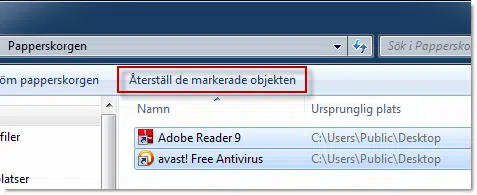

Le droit d’option intrigue, et pour cause : rares sont les demandeurs d’emploi qui savent qu’ils peuvent, sous certaines conditions, arbitrer entre deux ouvertures de droits à l’allocation chômage. Ce dispositif, piloté par Pôle emploi, désormais France Travail,, s’adresse à ceux qui, après avoir retrouvé un poste puis perdu leur emploi, se retrouvent face à un choix : utiliser l’ancien reliquat de droits ou basculer vers une nouvelle indemnisation calculée sur la base de leur dernière expérience professionnelle.

Souvent, les allocataires découvrent l’existence de ce choix lors d’un échange avec leur conseiller. Ce n’est jamais une démarche spontanée : la procédure reste ardue, car il faut avoir déjà entamé une bonne partie de ses anciens droits, puis avoir travaillé suffisamment pour ouvrir de nouveaux droits. Les modalités varient, mais l’esprit reste le même : offrir une opportunité à ceux dont le dernier emploi apporte une rémunération plus élevée, afin d’aligner le montant de l’allocation sur leur situation la plus récente.

Comment fonctionne ce choix ?

Pour clarifier le mécanisme, voici dans quels cas le droit d’option s’applique :

- Le demandeur d’emploi dispose encore d’un reliquat d’allocations issu d’une précédente période d’indemnisation.

- Il a cumulé assez de temps de travail pour générer de nouveaux droits, calculés selon sa dernière activité.

- Il a la possibilité de demander l’activation du droit d’option auprès de Pôle emploi.

Ce dispositif cible avant tout ceux qui multiplient les contrats courts ou hétérogènes, et pour lesquels la prise en compte du dernier emploi viendrait rehausser le montant de l’indemnisation. Le choix n’est pas anodin : en activant le droit d’option, on renonce définitivement au reliquat précédent. D’où l’importance de la transparence et de la qualité du conseil prodigué par France Travail pour éviter toute mauvaise surprise.

À qui s’adresse le droit d’option et comment fonctionne-t-il avec les droits rechargeables ?

Le droit d’option ne s’adresse pas à tous les demandeurs d’emploi. Il concerne surtout ceux qui ont connu des parcours fractionnés ou accumulé plusieurs contrats de travail distincts, ouvrant à chaque fois de nouveaux droits à l’assurance chômage. On pense notamment aux salariés alternant périodes d’activité et de chômage, aux intérimaires, intermittents du spectacle ou encore aux personnes ayant signé un contrat de professionnalisation. À chaque fois qu’une reprise d’activité bouleverse le montant de l’indemnisation, le droit d’option mérite d’être envisagé.

Ce mécanisme s’articule avec le système des droits rechargeables. Chaque fois qu’une nouvelle activité, même courte, est exercée, elle génère des droits supplémentaires qui s’ajoutent aux droits restants. La règle générale impose de consommer d’abord le reliquat des droits précédents. L’option n’est possible que si la période la plus récente donnerait accès à une allocation supérieure, alors qu’il subsiste un reliquat peu avantageux. Une fois le choix acté, les anciens droits disparaissent au profit des nouveaux.

La démarche, toujours menée avec l’aide du conseiller France Travail, nécessite une analyse détaillée : durée du contrat, nature des emplois, montant futur de l’allocation. Pour prétendre à l’option, il faut avoir travaillé au moins 88 jours ou 610 heures depuis l’ouverture des droits précédents. Les apprentis et certains salariés en cumul emploi-chômage peuvent aussi bénéficier de ce dispositif, à condition de remplir les critères spécifiques de la réglementation.

Période de carence et conditions d’ouverture : ce qu’il faut savoir avant de faire une demande

Avant toute activation du droit d’option, chaque demandeur d’emploi doit composer avec la période de carence. Ce laps de temps, souvent mal compris, correspond à l’intervalle imposé entre la fin du contrat de travail et le début du versement de l’allocation chômage. Il s’applique dans tous les cas, que l’on sorte d’un CDI, d’un CDD ou d’une reconversion. Sa durée dépend directement du solde de tout compte : versement d’indemnités de congés payés, primes de licenciement ou tout paiement exceptionnel rallonge ce délai sans indemnisation.

Autre point de vigilance : les conditions d’éligibilité. Pour toucher le chômage après une option, il faut prouver au moins quatre mois de travail (soit 88 jours ou 610 heures). En cas de démission, seuls certains motifs donnent accès à l’ARE, notamment ceux encadrés par le dispositif « démission pour reconversion ».

Le reliquat d’allocations est déterminant dans la réflexion. Il est souvent peu intéressant, car son montant peut freiner l’accès à une allocation plus élevée liée à un nouvel emploi. L’option consiste alors à laisser de côté ces anciens droits pour bénéficier d’un salaire journalier de référence (SJR) recalculé, potentiellement plus avantageux.

Avant de faire une demande, voici les éléments à examiner de près :

- Durée d’affiliation au régime d’assurance chômage

- Type de contrat (CDI, CDD, alternance, intermittence)

- Montant des indemnités de rupture reçues

- Situation administrative vis-à-vis de Pôle emploi et du conseiller France Travail

Réformes en cours et évolutions attendues : quelles conséquences pour les allocataires ?

Le système de l’assurance chômage change sous l’effet de réformes successives. L’apparition de France Travail, qui reprend progressivement le rôle de Pôle emploi, change le quotidien des allocataires. Les nouveaux modes de calcul, la place donnée à la reconversion professionnelle et la prise en compte des travailleurs indépendants transforment l’accès à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).

Les travailleurs indépendants disposent désormais d’une allocation spécifique, sous réserve d’avoir cessé leur activité de manière involontaire, d’atteindre un certain niveau de chiffre d’affaires, et de ne pas reprendre d’activité immédiatement. Cette évolution, même encadrée, répond à la montée de l’auto-entrepreneuriat et aux parcours professionnels hybrides.

Du côté des salariés qui ont un projet de création d’entreprise, il est possible de cumuler l’ARE avec les revenus générés par une nouvelle activité. Attention toutefois : le calcul du montant versé se complique. La réforme mise sur un accompagnement renforcé, combinant accès à la formation professionnelle et suivi personnalisé par le conseiller France Travail.

Face à ces évolutions, les demandeurs d’emploi se tournent de plus en plus vers la reconversion. Les règles encouragent l’engagement rapide dans de nouveaux droits et l’accès à la formation. Le montant et la durée de l’indemnisation dépendent désormais de la trajectoire professionnelle et du contexte économique. Les nouvelles règles de recharge des droits tiennent compte des périodes d’activité réduite ou discontinue, particulièrement fréquentes dans certains secteurs.

Pour chaque allocataire, la prudence reste de mise. D’une réforme à l’autre, le calendrier et la méthode de calcul peuvent changer radicalement, rendant le suivi des droits plus exigeant. Le système se veut plus souple, mais la complexité croissante impose une information claire et un accompagnement à la hauteur. Rester attentif, s’informer, se faire accompagner : dans la jungle des règles du chômage, c’est la meilleure façon d’éviter les mauvaises surprises et de défendre ses droits avec lucidité.