Une date, 1835. L’Académie française, d’un trait de plume, fait entrer « friperie » dans le dictionnaire. Pourtant, depuis bien plus longtemps déjà, les Français échangent, revendent, transforment leurs vêtements usagés. Mais à l’époque, le mot évoque surtout un commerce de chiffons, loin de l’aura branchée ou responsable qu’on lui prête aujourd’hui.

La langue française ne se contente pas d’un seul mot. « Seconde main », « vintage », « recyclé », « récup’ » : chaque terme porte son histoire, ses nuances, parfois ses ambiguïtés. Les frontières bougent au fil des usages, et nommer ces vêtements devient un exercice subtil, parfois même source de malentendus pour qui cherche la précision.

Les multiples façons de nommer les vêtements d’occasion en français

La diversité lexicale du français offre une palette étonnante pour nommer les vêtements d’occasion. Si « seconde main » s’impose comme terme générique, il existe tout un vocabulaire qui distingue, classe, valorise selon l’époque, l’esthétique, le mode de distribution ou la rareté. On ne confond pas « fripes » et « vêtements vintage », « anciens » et « rétro » ; derrière chaque mot se cachent des pratiques et des imaginaires bien différents.

Voici les principales distinctions que l’on retrouve dans l’usage :

- Fripes : un mot du quotidien pour désigner l’ensemble des vêtements déjà portés, disponibles dans une friperie ou sur les marchés spécialisés. Ces lieux, qu’ils soient associatifs ou commerciaux, restent synonymes de circulation, de découvertes inattendues.

- Vêtements vintage : la notion de « vintage » implique une dimension temporelle. Sont concernés, en général, les vêtements produits avant les années 1980. Leur intérêt ? Un style marqué, représentatif d’une époque, et une authenticité recherchée par les amateurs de mode.

- Vêtements anciens : ici, on parle de pièces centenaires. Ces vêtements relèvent plus de la collection que du quotidien, souvent réservés aux passionnés ou aux musées.

- Vêtements rétro : à la différence du vintage, le rétro désigne des vêtements récents, conçus pour reproduire un style d’autrefois, sans pour autant avoir traversé les décennies.

La traduction littérale de « second hand clothes » ne suffit pas à saisir toutes ces nuances. Entre « seconde main » et « vintage », les dictionnaires peinent à trancher, preuve que le vocabulaire de la mode reflète aussi des choix culturels et des regards sur l’histoire. Nommer, c’est reconnaître la trajectoire, la transmission, la part de récit attachée à chaque vêtement, et, par extension, sa place dans la fashion actuelle.

Pourquoi la seconde main séduit de plus en plus de Français ?

Le marché de la seconde main connaît un essor spectaculaire. La multiplication des crises écologiques, l’engagement en faveur d’une consommation plus responsable et la remise en cause de la fast fashion rebattent les cartes. Acheter d’occasion devient un choix réfléchi, mais aussi un acte engagé, une manière directe de refuser la logique du tout-jetable. La mode vintage attire pour son caractère unique, la sensation de singularité qu’elle permet d’afficher.

Beaucoup se tournent vers la slow fashion pour retrouver la qualité des matières, limiter leur empreinte environnementale et donner du sens à leurs achats. Porter un jean Levi’s chiné, une veste héritée, une robe repérée en friperie, c’est rejoindre une économie circulaire où la seconde vie d’un vêtement compte tout autant que sa nouveauté. L’idée fait son chemin : acheter d’occasion ne rime plus seulement avec économies, c’est aussi une manière d’affirmer une mode responsable.

Trois motivations principales guident aujourd’hui ce choix :

- Réduire l’impact écologique : la fabrication textile reste parmi les plus polluantes de la planète.

- Soutenir une économie locale ou solidaire, que ce soit via les friperies associatives, les marchés ou les plateformes numériques spécialisées.

- Afficher son identité grâce à des pièces uniques, à contre-courant des collections standardisées de la grande distribution.

La seconde main s’impose ainsi comme un symbole générationnel : le refus de participer à la surconsommation, la volonté de redéfinir la valeur d’un objet, la redécouverte du vêtement comme porteur d’histoire. C’est aussi une manière de se réapproprier la mode et de résister, à sa façon, à la dictature du neuf.

Friperie, dépôt-vente, vintage : quelles différences pour s’y retrouver ?

Entre les termes et les enseignes, le paysage de la seconde main peut déconcerter. Le mot friperie désigne avant tout ces boutiques, parfois minuscules mais toujours vivantes, où se côtoient vêtements d’occasion, pièces vintage et trouvailles insolites. On y vend au détail ou au poids, dans des lieux indépendants ou des chaînes connues (Kilo Shop, Kiliwatch, Hippy Market, Culture Vintage à Paris). Les structures associatives comme Emmaüs ou la Croix Rouge jouent un rôle tout aussi central. Aujourd’hui, le modèle évolue et gagne les boutiques et plateformes en ligne.

Le dépôt-vente fonctionne sur un principe différent : le particulier confie ses vêtements à une boutique, qui se charge de la vente en échange d’une commission. Ce système, réglementé par la TVA sur marge, est fréquemment choisi pour les pièces griffées ou haut de gamme, et existe aussi bien en boutique physique que sur internet.

Le terme vintage ne désigne que les vêtements créés dans les années 1980 et avant. À côté, « anciens » fait référence à des vêtements de plus de cent ans, tandis que « rétro » s’applique à des pièces neuves inspirées du passé. Friperie, dépôt-vente, vintage : chaque mot dévoile une partie du vaste univers de la seconde main, qu’il s’agisse de boutiques indépendantes, de structures associatives, de grandes enseignes ou de plateformes digitales.

Conseils pour bien débuter dans le shopping de vêtements d’occasion

Se lancer dans la seconde main nécessite un peu de méthode pour dénicher la pièce qui coche toutes les cases : style, qualité, prix juste. Le secteur s’organise autour de différents circuits : plateformes numériques comme Vinted, Leboncoin, Ebay, VestiaireCollective, boutiques spécialisées, mais aussi marchés, vide-greniers et brocantes. Chacun a ses codes, ses avantages, ses limites.

Pour éviter les mauvaises surprises, quelques réflexes s’imposent :

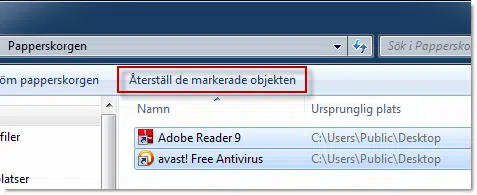

- Vérifiez l’étiquette : composition, taille, état général. Un simple « S » ou « M » ne suffit pas à garantir la bonne coupe. Les annonces détaillées, accompagnées de photos claires et de descriptions complètes, sont à privilégier.

- Renseignez-vous sur la garantie légale de conformité et celle des vices cachés, qui valent aussi pour la seconde main dans les boutiques ou sur les plateformes reconnues. Les vendeurs professionnels ont l’obligation de signaler toute altération, d’afficher leurs mentions légales et de détailler leurs conditions d’utilisation.

- N’hésitez pas à fréquenter les boutiques physiques. On y examine un vêtement, on teste les matières, on vérifie coutures et finitions. Les friperies et dépôts-ventes sont soumises à une réglementation stricte : registre de police, étiquetage, transparence sur l’origine et l’état des vêtements.

- Sur internet, privilégiez les vendeurs bien notés et prenez le temps de lire les conditions de retour ou la politique de confidentialité.

- Enfin, les marchés, vide-greniers ou brocantes offrent la possibilité de négocier, d’échanger, de faire des trouvailles en direct.

Le marché des vêtements d’occasion n’a jamais proposé autant de possibilités. Restez attentifs à la qualité, exigez la transparence, et laissez-vous surprendre par le parcours inattendu d’une pièce chinée, parfois, la meilleure histoire commence au détour d’un cintre.