Chaque colocataire doit déposer une demande individuelle pour obtenir l’APL, même s’il partage un bail unique avec d’autres locataires. Le montant de l’aide n’est jamais réparti automatiquement entre les membres d’une colocation : il dépend strictement de la situation de chacun.Certaines configurations, comme une colocation entre membres d’une même famille ou un bail non individualisé, peuvent limiter ou modifier l’accès à cette aide. Les règles diffèrent aussi selon la nature du bail et le type d’aide attribuée par la CAF.

Comprendre l’APL en colocation : qui peut en bénéficier et dans quels cas ?

En colocation, chacun joue sa propre carte : les règles de la CAF imposent une analyse individuelle du dossier, celle de chaque colocataire pris séparément. Statut d’étudiant, emploi à temps plein ou recherche d’un nouveau poste ne changent rien au principe : toute personne dont le nom figure sur le bail, et qui occupe un logement conventionné, peut prétendre à l’aide personnalisée au logement.

Avant de s’installer, mieux vaut connaître les grands déterminants du montant attribué. Ces paramètres influencent directement la décision :

- Les ressources du colocataire, étudiées sur les douze derniers mois

- La part réelle du loyer versée par chacun

- La localisation du logement qui fait varier les barèmes

- Le caractère conventionné ou non du logement

Impossible de partager cette aide ou de l’attribuer selon une moyenne : la CAF ne retient que ce qui concerne directement le demandeur. Les baux collectifs comme les baux individuels sont acceptés, tant que les signatures sont régulières. Pour avoir une idée précise du montant auquel prétendre, consulter le simulateur en ligne est vivement recommandé.

La colocation avec accès à l’APL n’est pas l’apanage du monde étudiant. Ce dispositif concerne toute personne remplissant les critères, dès lors qu’elle s’engage par contrat auprès du propriétaire et respecte le cadre administratif.

Avant de s’engager dans la vie à plusieurs, examinez la cohérence entre vos revenus, la somme demandée pour le loyer et le type de bail proposé. Un détour par la simulation en ligne aide à anticiper, évitant les faux espoirs ou les déconvenues du premier mois.

Colocation : quelles conditions spécifiques imposées par la CAF ?

La colocation ne s’improvise pas quand il s’agit de demander l’APL. Deux grands formats coexistent : le bail collectif, signé par tous, et le bail individuel, où chaque colocataire dispose de son propre contrat. Cette nuance façonne la méthode de calcul de la CAF. Avec un bail collectif, chacun doit être indiqué sur le document, et la part de loyer respective de chaque signataire est prise en compte. En cas de bail individuel, chaque occupant dépose sa propre demande selon la chambre ou la surface louée.

Pour que la demande soit revue sans accroc, il faut prouver une adresse commune et une occupation effective du bien par chacun. Le rôle du bailleur est alors déterminant, car il doit veiller à ce que tous les occupants apparaissent sur le bail ou fournir les attestations requises. Un oubli ou une absence d’inscription peut suffire à faire tomber le dossier.

L’examen du dossier s’appuie sur le loyer attribué à chaque personne et la conformité du bail. Rien ne progresse sans une assurance habitation collective ou permettant de couvrir toute la colocation : ce document restera exigé pour déverrouiller la demande.

Pour que la demande ne reste pas lettre morte, vérifiez ces nécessités au préalable :

- Un bail nominatif (individuel ou collectif) clair pour chaque habitant

- Une seule adresse déclarée, identique pour tous

- Un loyer individualisé, défini lors de la déclaration

- Une attestation d’assurance habitation couvrant l’ensemble du logement

Faire l’impasse sur un seul de ces éléments revient à compromettre la demande. L’APL en colocation laisse peu de marge de manœuvre pour l’approximation ou l’oubli administratif.

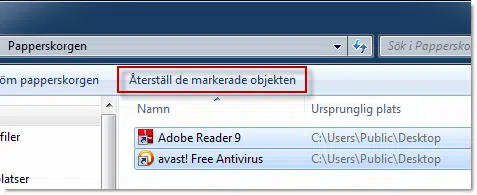

Quels documents et démarches pour faire une demande d’APL en colocation ?

L’obtention de l’APL en colocation suppose la constitution d’un dossier solide et la rigueur sur chaque étape. Chaque colocataire doit se charger personnellement de sa déclaration en ligne auprès de la CAF ou de la MSA, s’il relève du régime agricole. L’avancement du dossier de l’un n’influe pas sur celui des autres.

Pour traverser la procédure sans obstacle, regroupez impérativement ces justificatifs :

- Bail avec votre nom

- Copie de la pièce d’identité (ou titre de séjour)

- La dernière quittance attestant du paiement du loyer

- Attestation d’assurance habitation à jour

- Les documents prouvant vos ressources : avis d’imposition, bulletins de salaire, attestations d’allocations ou autres aides

Sans ces pièces, aucune avancée n’est possible. La demande se réalise exclusivement sur les plateformes en ligne de la CAF ou de la MSA. Avant la validation, l’utilisation du simulateur permet d’éviter les fausses pistes sur le montant d’aide. Le montant de loyer déclaré doit correspondre à la situation réelle : des écarts peuvent provoquer la suspension du dossier, soupçonné alors de sous-location ou de fausse colocation.

APL, ALS, ALF : quelles différences pour les colocataires ?

Les aides au logement forment un labyrinthe de dispositifs. Trois piliers principaux : APL, ALS, ALF. Selon le type de bail, la situation familiale et la convention du logement, la nature de l’aide à solliciter varie. C’est en repérant la bonne allocation qu’on évite les pertes de temps et les refus inattendus.

L’APL s’adresse aux logements conventionnés, résultat d’une convention signée entre propriétaire et État. Le calcul se base alors sur plusieurs critères : ressources personnelles, loyer, zone géographique, statut du demandeur. Si vous n’avez pas la certitude de la convention, c’est souvent l’ALS qui s’applique.

L’ALS (allocation de logement sociale) vise les logements dépourvus de convention, qu’on retrouve couramment dans les colocations étudiantes ou partagées entre jeunes actifs. Les critères sont similaires à ceux de l’APL : analyse individuelle, montant du loyer, composition de la colocation. Ici, c’est bien la nature du bail qui prime dans l’affectation de l’aide.

L’ALF (allocation de logement familiale) s’adresse de façon spécifique aux locataires responsables d’enfants ou accueillant des ascendants à charge. Elle reste rare en colocation, mais devient le recours lorsque ni l’APL ni l’ALS ne peut être attribuée.

Gardez en tête, pour distinguer ces trois options :

- APL : logement conventionné et dossier traité individuel par individuel

- ALS : logement non conventionné, critères proches de l’APL

- ALF : bénéficiaires avec enfants ou personnes à charge

Impossible de trancher sans interroger le bailleur sur la convention du logement. C’est cette vérification qui détermine non seulement l’aide à cibler, mais aussi le succès de la demande. Choisir la bonne allocation, c’est déjà se rapprocher du soulagement du loyer partagé.