Un siècle après la décision Euclid v. Ambler Realty, le zonage urbain continue de diviser l’Amérique. Houston s’accroche à son modèle sans règle unique, pendant que d’autres cités multiplient barrières et règlements. Ce contraste, loin d’être anecdotique, façonne le visage des villes américaines et alimente des débats brûlants sur l’accès au logement, la diversité urbaine et le prix à payer pour une ville « bien ordonnée ».

Comprendre les principes et l’évolution du zonage urbain aux États-Unis

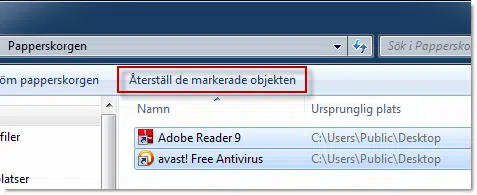

Le zonage urbain aux États-Unis repose sur une idée plutôt directe : mettre de l’ordre dans la ville en séparant strictement les usages du sol. Dès les années 1920, chaque ville élabore son propre code de zonage : une grille précise qui désigne à chaque parcelle sa fonction,résidentielle, commerciale ou industrielle. Cette organisation, cartographiée sur la carte de zonage, influence durablement la physionomie des quartiers et la croissance urbaine.

Initialement, il s’agissait d’éviter les désagréments entre voisins,protéger les habitations des nuisances des usines tout en préservant la valeur du logement. Mais le système fédéral américain donne une liberté considérable aux villes. Règlements adaptés selon la pression immobilière, les dynamiques locales, ou les enjeux économiques : d’où une mosaïque de situations. Le Midwest, la Sun Belt, la côte Est : chaque région invente sa façon de faire, marquée par ses histoires locales et les rapports de force avec les institutions fédérales.

Des secousses majeures, comme la crise immobilière de 2008, remettent régulièrement ce système sur le devant de la scène. Face aux inégalités croissantes, les codes disparates du zonage attisent la division sociale. Plusieurs analyses, notamment du côté de l’University of Chicago Press, démontrent comment le zonage cristallise ces disparités plutôt qu’il ne les apaise. Dans de nombreuses villes, réformer le code de zonage devient une priorité pour limiter la fragmentation de l’espace urbain et enrayer la ségrégation qui en découle.

Gentrification, étalement urbain : quels effets sur la composition sociale des villes américaines ?

Les règles du zonage urbain dessinent la composition sociale des métropoles américaines. Boston, Los Angeles : deux exemples de gentrification accélérée. L’idée, forgée par Neil Smith, décrit ce basculement des quartiers populaires vers des profils de classes moyennes supérieures. Conséquences concrètes : loyers qui s’envolent, commerces traditionnels remplacés, départ progressif des familles modestes,afro-américains, latino-américains ou autres groupes, tous touchés par ce mouvement.

En parallèle, la ségrégation socio-spatiale s’accentue. Les familles moins aisées bousculées par la pression foncière et la rareté de logements abordables, s’installent en périphérie. L’étalement urbain s’amplifie, tandis que la mixité sociale recule et l’accès à des services de qualité devient inégal. Les quartiers pavillonnaires, favorisés par le zonage, accentuent cette dispersion.

Voici trois tendances fortes qui émergent de cette évolution :

- Concentration de pauvreté dans certains centres urbains

- Polarisation des classes moyennes dans les banlieues dédiées

- Naissance de quartiers « gentrifiés » où l’homogénéité s’installe au détriment de l’identité locale

À travers les différents recensements, ces lignes sociales bougent, mais la division sociale continue son chemin. Les travaux de l’University of Chicago Press et ceux de Neil Smith confortent le rôle déterminant du zonage dans ces mutations : il renforce ou freine la transformation, mais ne la laisse jamais indifférente.

Manhattan, Brooklyn, Chandler, Gilbert : des exemples révélateurs des dynamiques urbaines

Le code de zonage de Manhattan a façonné la ville et ses gratte-ciels pendant plus de cent ans. Les restrictions sur la hauteur et la densité ont produit une configuration unique : une verticalité extrême, un foncier rarissime et la quasi-disparition de la diversité sociale. À Manhattan, se loger relève d’un privilège, la mixité s’effiloche.

Du côté de Brooklyn, l’histoire bascule dans l’autre sens. Autrefois périphérique, le secteur a été bouleversé par la mutation rapide de quartiers comme Williamsburg ou Park Slope. Les nouveaux arrivants, plus fortunés, transforment boutiques et logements. Conséquence directe : flambée des prix, gentrification accélérée, départ progressif des habitants historiques, poussés vers l’extérieur. Les ajustements de la carte de zonage s’enchaînent, autorisant de nouveaux développements souvent hors de portée des classes populaires.

Prenons Chandler et Gilbert, deux villes voisines de Phoenix. Ici, le zonage résidentiel soutient pleinement la maison individuelle et les lotissements à faible densité. Résultat : la croissance urbaine s’étend, la dominance de la voiture s’impose et la diversité sociale peine à émerger. Cette partition urbaine, à contre-courant de Manhattan, privilégie l’entre-soi et la dispersion.

Manhattan, Brooklyn, Chandler, Gilbert : autant d’approches, autant de dynamiques urbaines façonnées par les choix politiques locaux. Les outils sont similaires, mais le résultat dépend des ambitions affichées et des équilibres présents dans chaque ville.

Politiques de renouvellement urbain : quelles réponses face aux défis des inégalités et de la ségrégation ?

La croissance démographique des villes américaines s’accompagne d’une ségrégation socio-spatiale persistante. Les politiques de renouvellement urbain, impulsées localement et par le gouvernement fédéral, tentent de redessiner les lignes. Mais comment faire évoluer un zonage urbain aux États-Unis qui a contribué à diviser l’espace plus qu’à le rassembler ?

Partout, on mise sur la construction de logements sociaux et la révision des règlements pour favoriser la mixité sociale. Cependant, l’inertie demeure. Les quartiers les plus favorisés opposent souvent une résistance farouche, s’appuyant sur des associations de propriétaires ou des réseaux influents. Cynthia Ghorra-Gobin et Saskia Sassen insistent sur ce jeu d’équilibre : à chaque tentative de réformer le zonage, des intérêts particuliers se dressent contre des besoins collectifs.

Le rôle des pouvoirs publics

Différents leviers sont activés pour atténuer ces déséquilibres, en voici quelques-uns :

- Incitations fiscales qui visent à stimuler la création de logements abordables

- Modification des règles de densité pour diversifier l’offre résidentielle

- Actions de rénovation visant les zones en difficulté

L’intervention publique, notamment via des programmes fédéraux comme le LIHTC, cherche à élargir l’accès au logement. Mais, même avec ces outils, tout se joue à l’échelle locale : chaque ville module, retarde ou accélère la transformation de ses quartiers selon ses intérêts, ses alliances, ses résistances. La politique urbaine devient ainsi le miroir fidèle des tensions, des attentes et des contradictions qui traversent la société américaine.

Chaque ligne tracée sur la carte dessine en réalité un choix de société. Le zonage est comme un palimpseste : à la croisée des désirs d’ouverture, de mixités promises et de replis défendus, il esquisse le futur des villes américaines, parfois à contresens,parfois, avec l’espoir d’une page réécrite.