Le terme « oison » ne s’applique qu’au jeune de l’oie, mais il disparaît du vocabulaire courant dès que l’animal atteint sa maturité, contrairement à d’autres jeunes animaux dont le nom persiste parfois à l’âge adulte. Les éleveurs constatent que la période critique pour la survie de l’oison se situe dans ses premiers jours, où ses besoins diffèrent nettement de ceux d’autres volailles domestiques.

Les comportements de l’oison, marqués par une forte tendance à l’imprégnation, imposent des pratiques d’élevage spécifiques rarement nécessaires pour d’autres espèces. Les erreurs dans la gestion de cette phase peuvent entraîner des conséquences irréversibles sur le développement de l’animal.

Oison : le nom et la place du petit de l’oie

Dès l’instant où il brise sa coquille, le petit de l’oie reçoit un nom bien à lui : oison. Ce terme, pointu et sans équivoque, le distingue immédiatement au sein de la basse-cour. Alors que d’autres espèces d’anatidés conservent parfois leur nom de jeunesse à l’âge adulte, l’oison, lui, voit son appellation s’effacer sans détour dès que la maturité pointe. À ce moment précis, il entre dans la catégorie des « oies » tout court, sans transition. Cette étape, brève mais fondatrice, raconte à sa façon la complexité du cycle de vie au sein des ansériformes.

L’oie s’inscrit dans la famille des anatidés, aux côtés des canards et des cygnes. Derrière la diversité des oies domestiques se cache une histoire de croisements anciens, issus de deux grandes espèces sauvages : l’oie cendrée, qui a donné naissance à la majorité des races d’oies domestiques européennes, et l’oie cygnoïde, à l’origine de l’oie chinoise. Résultat : une ribambelle de races aux silhouettes et coloris variés, de la Toulouse massive à l’élancée oie chinoise, sans oublier l’Emden, le Canada, la Guinée, l’Égypte, le Danube ou l’Empordà.

Voici quelques repères pour mieux s’y retrouver :

- Oison : désigne exclusivement le jeune de l’oie.

- Oie cendrée : ancêtre de l’oie domestique européenne.

- Oie cygnoïde : ancêtre de l’oie chinoise.

Au-delà du vocabulaire, la place de l’oison dans la hiérarchie du groupe façonne l’organisation sociale des anatidés. Dès ses premiers jours, il apprend la vigilance et la solidarité, talents indispensables chez l’oie, mais aussi chez le canard et le cygne. Les petits grandissent serrés les uns contre les autres, sous l’œil attentif des adultes, illustrant une stratégie d’adaptation efficace. L’évolution de l’oison vers l’âge adulte se joue vite : la frontière entre jeunesse et maturité s’efface presque d’un coup, à l’image du rythme accéléré propre à cette famille d’oiseaux.

Quelles sont les principales caractéristiques de l’oisillon ?

Au sortir de l’œuf, l’oison affiche une silhouette ronde, toute de duvet jaune, doux et dense. Cette toison légère joue un rôle central : elle l’isole du froid, alors que sa capacité à gérer sa température reste balbutiante. Ce pelage précaire ne dure qu’un temps : progressivement, il laisse place aux plumes, étape clé vers l’autonomie.

La vie de l’oisillon s’organise autour du groupe familial. Sitôt éclos, il suit frères et sœurs, toujours encadré par ses deux parents. L’oie et le jars veillent ensemble : ils protègent, guident les déplacements et défendent le territoire si besoin. Cette organisation soudée, déjà marquée dès l’enfance, bâtit la solidarité et la survie du groupe.

Le cycle de reproduction suit une logique rigoureuse : la femelle pond de cinq à dix œufs, couvés pendant 28 à 35 jours. À la naissance, l’oisillon découvre ses premiers repas sous la surveillance des adultes : herbes fraîches, petits invertébrés, tout ce qu’il faut pour grandir vite et bien. Cette alimentation, couplée à la vie en groupe, accélère la croissance et assure une évolution homogène.

Bien sûr, le duvet et la vie de groupe ne font pas tout. Dès les premiers jours, l’oisillon apprend les signaux d’alerte, se fond dans la masse, suit la cadence des parents. Ce comportement grégaire, pilier de la survie chez les anatidés, s’observe dans toutes les races d’oies domestiques. C’est le socle transmis par les ansériformes au fil des générations.

Comportements à observer chez le jeune oison

Dès la première heure, le jeune oison affiche une énergie remarquable. Il se dirige vers la lumière, suit sa mère, répond à ses appels. Ce réflexe d’imprégnation, typique des anatidés, structure les premiers instants. L’oisillon s’intègre sans effort au groupe et adapte aussitôt ses déplacements à ceux des siens. La dimension grégaires se traduit concrètement :

- Apprentissage de la nage : sous la surveillance constante du couple parental, l’oison se familiarise très tôt avec l’eau. Les premiers essais sont hésitants, mais l’instinct le pousse à explorer ce milieu, incontournable pour toutes les espèces d’oies.

- Reconnaissance des dangers : les parents veillent, donnent l’alerte, orchestrent la fuite. Les menaces ne manquent pas : renards, blaireaux, loups et autres prédateurs. L’oisillon apprend vite à se tapir, à rejoindre la troupe, à éviter de s’isoler.

- Autonomie alimentaire : l’oison teste, picore, s’essaie aux herbes tendres et chasse les petits invertébrés. Il observe les adultes, ajuste ses choix, accélérant ainsi son développement.

Chez les oies sauvages, un autre comportement attire l’attention : la participation précoce aux migrations. Dès leur premier automne, les oisons prennent place dans le vol, se calent dans la formation en V, guidés par les plus aguerris. Ce savoir-faire collectif, transmis d’une saison à l’autre, assure la survie des oies sauvages et révèle la force du groupe.

En somme, tous ces comportements sculptent l’adaptation du jeune oison, que ce soit en élevage familial ou au cœur de la nature. Transmission, cohésion, lecture des signaux : c’est à ce prix que se construit la suite.

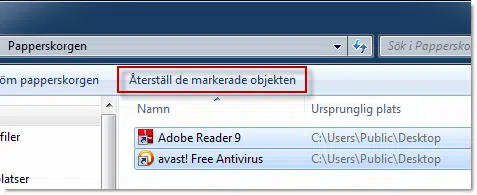

Conseils et bonnes pratiques pour élever un oison en toute sérénité

Pour bien démarrer, offrez à l’oison un environnement adapté. Un espace herbeux, spacieux et protégé reste le meilleur choix pour encourager l’exploration et la socialisation. Un enclos trop étroit bride son évolution : la liberté de mouvement fait la différence et limite l’apparition du stress. La présence d’une zone d’eau, même modeste, permet un apprentissage naturel de la nage et l’entretien du plumage, deux éléments-clés pour la santé et la résistance au froid.

Sur le plan alimentaire, diversifiez les ressources proposées. Voici les bases d’une alimentation équilibrée :

- Herbe fraîche

- Plantes aquatiques

- Céréales

- Légumes râpés

- Petits invertébrés

Cette variété apporte les vitamines et minéraux indispensables au passage du duvet aux plumes. Ne négligez pas l’eau : l’oison doit pouvoir boire à volonté, dans une eau renouvelée chaque jour.

Pour limiter les risques, pensez à la sécurité : un abri nocturne bien fermé protège des prédateurs comme les renards, fouines ou oiseaux de proie. La cohabitation avec d’autres espèces de la basse-cour mérite une vigilance accrue, car l’oisillon reste fragile durant ses premières semaines.

Adaptez aussi vos pratiques à la saison. Dans les zones humides, surveillez la température et l’humidité du sol : les jeunes sujets sont sensibles aux coups de froid et aux maladies respiratoires. Si vous élevez plusieurs oisons ou des races moins rustiques, un suivi vétérinaire ponctuel peut faire la différence.

Enfin, gardez à l’esprit que la détention de certaines espèces n’est pas laissée au hasard. Renseignez-vous sur les réglementations en vigueur, qu’elles soient nationales ou européennes, notamment pour les espèces inscrites à l’UICN ou protégées par la convention de Ramsar.

Sous la plume du vent, l’oison traverse ses premières semaines entre prudence et appétit de découverte. Plus qu’un simple jeune volatile, il incarne la force du lien, la rapidité de l’apprentissage, et rappelle, au fil de ses pas, que la nature n’attend personne.