1 500 euros : c’est le prix que peut coûter, par bien, l’oubli d’une résidence secondaire hors de nos frontières. La règle ne souffre aucune exception, même pour un appartement que l’on n’occupe jamais ou que l’on n’a jamais pensé à louer. Convention fiscale ou non, chaque logement détenu à l’étranger doit être signalé à l’administration française, sans discussion.

Résidence secondaire à l’étranger : ce que dit la loi française

Détenir une résidence secondaire à l’étranger, c’est accepter de marcher sur la ligne tracée par le code général des impôts. La loi française exige que tout bien immobilier situé hors du pays, appartenant à un résident fiscal français, soit déclaré auprès de l’administration fiscale française. Cela concerne aussi bien la maison familiale transmise de génération en génération que l’appartement acheté pour les vacances.

La loi de finances encadre la fiscalité de ces biens. Si la valeur totale du patrimoine immobilier, tous pays confondus, dépasse 1,3 million d’euros, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) s’applique, où que se trouve la résidence. Pas de zone d’ombre : chaque propriétaire doit mentionner ses biens dans sa déclaration annuelle, sous peine de sanction.

L’existence d’une convention fiscale internationale entre la France et un autre pays vise à éviter la double imposition. Mais ces accords ne dispensent jamais de déclarer le bien à l’administration française : seule la répartition de l’imposition varie selon la convention fiscale concernée.

Ce n’est pas tout. Les propriétaires de résidences secondaires à l’étranger doivent pouvoir prouver que le bien est assuré, même pour une occupation occasionnelle. Les justificatifs à fournir, les modalités de déclaration, tout évolue selon la situation du contribuable et la localisation du bien. Une règle ne varie pas : le fisc français exige une transparence totale.

Quelles démarches déclaratives pour les non-résidents et résidents fiscaux ?

La nature des démarches déclaratives change selon que l’on réside en France ou à l’étranger. C’est la distinction entre résident fiscal français et non-résident qui détermine les obligations. Un résident fiscal français, c’est-à-dire une personne dont le domicile fiscal ou le centre des intérêts économiques se trouve en France, doit déclarer tous ses revenus mondiaux, qu’ils proviennent de la location ou non, et tout son patrimoine immobilier, y compris à l’étranger.

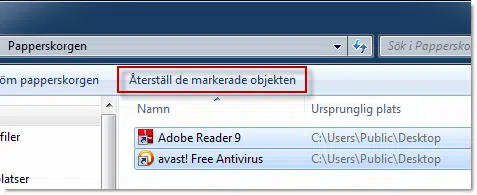

Pour s’y retrouver, voici les différents formulaires fiscaux à utiliser :

- La déclaration 2042, base de l’impôt sur le revenu ;

- La déclaration 2044 pour les revenus locatifs issus de locations vides ;

- La déclaration 2047 si des revenus sont générés à l’étranger ;

- Le formulaire 2069-A pour l’IFI lorsque le patrimoine immobilier dépasse le seuil requis ;

- La déclaration 2072 pour les SCI.

Pour un non-résident fiscal, l’obligation se limite aux revenus de source française. Toutefois, si une résidence secondaire située en France rapporte des revenus locatifs, elle doit, elle aussi, être déclarée.

Il faut rester attentif : chaque cas mérite d’être examiné de près, surtout en cas de location saisonnière ou si le bien est détenu via une SCI. Tout oubli expose à un redressement, d’autant plus que les contrôles automatisés de l’administration fiscale gagnent en efficacité chaque année.

Obligations fiscales : exemples concrets et points de vigilance

Détenir une résidence secondaire hors de France, c’est aussi composer avec une palette de taxes et de formalités. Imaginez un résident fiscal français possédant une maison au Portugal : il doit inclure ce bien dans son patrimoine immobilier pour le calcul de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), si la valeur globale dépasse le seuil légal. Louer le bien de façon saisonnière ? Dans ce cas, les revenus locatifs perçus à l’étranger sont à renseigner dans la déclaration 2047, avant d’être reportés sur la 2042.

La convention fiscale internationale entre la France et le pays où se trouve la résidence fixe les règles pour limiter le risque de double imposition. Mais en pratique, articuler la déclaration de ces revenus ou la prise en compte de la taxe foncière locale avec la législation française s’avère souvent complexe. Les propriétaires sont également tenus de souscrire une assurance habitation adaptée au pays concerné, condition parfois indispensable pour protéger le bien ou répondre aux exigences d’un bail de location.

Certains points requièrent une attention particulière :

- La location meublée de courte durée, qui implique souvent des frais de gestion ou d’agence immobilière ;

- L’intégration des frais de notaire étrangers lors de l’achat du bien ;

- L’état du logement et les équipements de sécurité imposés par la loi locale.

Il faut aussi surveiller la fiscalité locale : la taxe d’habitation et la taxe foncière restent parfois exigibles dans le pays d’accueil, mais cela ne dispense pas de déclarer le bien en France. Décrypter les conventions, remplir les formulaires, anticiper d’éventuels contrôles : posséder une résidence secondaire à l’étranger réclame méthode et rigueur.

Comprendre les conséquences en cas de non-déclaration ou d’erreur

Déclarer une résidence secondaire hors de France n’a rien d’anodin : la moindre omission peut entraîner des sanctions financières sévères. L’administration fiscale française, dorénavant outillée grâce à la coopération internationale et à l’échange automatique d’informations, repère plus facilement les biens cachés. Oublier de mentionner un bien dans la déclaration IFI ou dissimuler des revenus locatifs issus de l’étranger expose à un redressement, avec des pénalités atteignant 40 % en cas de manquement volontaire, et jusqu’à 80 % si une fraude est avérée.

La jurisprudence récente ne laisse aucune place à l’ambiguïté : la non-déclaration d’un bien immobilier situé à l’étranger est sanctionnée, que le montant soit modeste ou non, quelle que soit la durée de détention. Les contrôles portent aussi sur la cohérence entre les revenus et la progression du patrimoine immobilier. La charge de la preuve revient toujours au contribuable, qui doit justifier l’origine des fonds et la sincérité de ses déclarations.

Voici ce que l’on risque concrètement :

- Pénalités en cas de déclaration tardive ou incomplète : intérêts de retard (0,20 % par mois), majorations allant de 10 % à 40 %, selon la gravité de l’omission.

- Taxation d’office si la situation n’est pas régularisée après relance de l’administration fiscale.

Chaque déclaration engage la responsabilité du propriétaire, aussi bien pour l’impôt sur le revenu que pour l’impôt sur la fortune immobilière. Comprendre la législation, manier les formulaires, suivre l’évolution des conventions internationales : tout concourt à placer la transparence au cœur du jeu fiscal. Celui qui néglige cette étape risque bien plus que quelques formalités, il s’expose à des conséquences durables, parfois amères, sur son patrimoine et sa tranquillité.