Un dessin glissé sur la table, un mot griffonné en coin : “papa”. Juste un instant de tendresse, mais derrière ce trait maladroit se cache une question qui bouleverse tout l’équilibre familial. Comment transformer ce lien qui existe déjà dans le cœur en un lien reconnu par la société, par la loi ?

L’amour réunit, la paperasse ralentit. Les familles recomposées en rêvent, mais l’adoption ne se négocie pas au détour d’un dîner. C’est un chemin balisé de règles et de démarches, un itinéraire semé de doutes, d’espoirs et d’attente. Pour ne pas s’égarer, mieux vaut savoir à quoi s’attendre avant de se lancer.

Famille recomposée et adoption : un nouveau cadre de vie à construire

En France, ils sont environ 800 000 beaux-parents à partager chaque jour la vie d’enfants qui ne portent pas leur nom. Mais le désir d’être plus qu’un soutien discret conduit souvent à rechercher une vraie reconnaissance, un statut solide. L’adoption de l’enfant du conjoint n’est pas qu’un acte symbolique : c’est une façon de protéger et d’ancrer le foyer dans le droit, de donner un socle légal à un attachement déjà bien réel.

La loi du 21 février 2022 a changé la donne : aujourd’hui, un beau-parent peut adopter l’enfant de son partenaire, que ce soit dans le cadre d’un PACS ou d’un concubinage. Une avancée qui colle enfin à la réalité de nombreuses familles. L’enfant gagne en sécurité, même si ses deux parents ne sont pas mariés. Derrière ce progrès, un défi : trouver le bon équilibre entre filiation existante et nouvelle appartenance, entre histoire d’origine et construction d’un nouveau foyer.

Mais attention, adopter en famille recomposée ne signifie pas effacer le passé d’un trait. Le parent biologique garde un rôle clé : sans son accord, rien n’est possible. L’enfant lui-même, selon son âge, doit donner son aval. La procédure veille à ne jamais sacrifier les racines au profit de la nouveauté, et protège chaque lien déjà tissé.

- La démarche permet de sécuriser juridiquement la place du beau-parent dans la vie de l’enfant, et de donner un cadre solide à leur relation.

- Par l’adoption, le lien affectif franchit un cap : il devient officiel, et la famille recomposée gagne en stabilité.

Ouvrir la porte de l’adoption aux partenaires de PACS ou aux concubins, c’est reconnaître que la famille a changé de visage. Pour l’enfant, ce mouvement de fond signifie double protection, double héritage, et une identité qui s’écrit désormais à plusieurs mains.

Quels prérequis légaux avant d’entamer une adoption ?

Avant de remplir le moindre formulaire, il faut choisir sa voie : adoption simple ou adoption plénière. La première ajoute une filiation sans effacer celle d’origine ; la seconde remplace tout, offrant à l’enfant une nouvelle lignée, sans retour possible.

Pour l’adoption, la règle de l’écart d’âge est non négociable : l’adoptant doit avoir dix ans de plus que l’enfant. Sur ce point, le Code civil est catégorique.

L’adoption simple nécessite le consentement du parent biologique. Si l’enfant a franchi le cap des treize ans, il doit lui aussi signer son accord, devant notaire. La filiation d’origine reste intacte, mais l’enfant gagne un parent en plus, reconnu par la société.

- Obtenir l’accord du parent biologique, et de l’enfant s’il a plus de treize ans.

- Vérifier le respect de la différence d’âge minimale entre adoptant et adopté.

L’adoption plénière est plus restrictive : elle n’est envisageable que si l’autre parent est décédé, privé de son autorité parentale, ou absent de la filiation. Cette procédure efface la filiation d’origine, conférant à l’adoptant et à son conjoint l’autorité parentale exclusive.

Les règles posées par la loi du 21 février 2022 donnent un cadre solide à l’adoption dans les familles recomposées, tout en mettant l’intérêt de l’enfant au centre du jeu.

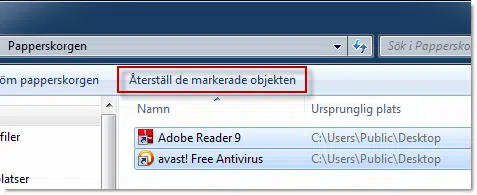

Le parcours administratif étape par étape : de la demande à la décision

Tout commence au tribunal judiciaire. Le beau-parent dépose une requête, épaulée par une pile de documents : acte de naissance, preuves de filiation, consentements du parent d’origine et de l’enfant s’il a l’âge requis. Si l’enfant a intégré la famille après ses 15 ans, ou si la situation est complexe, l’intervention d’un avocat devient impérative.

Une fois le dossier entre les mains du tribunal, la phase d’instruction s’ouvre. Le procureur de la République analyse la situation, s’assure que chaque consentement est valable et que l’intérêt de l’enfant prime sur tout le reste. Les signatures devant notaire apportent une garantie supplémentaire à la démarche.

- Dépôt de la requête auprès du tribunal judiciaire

- Recueil des consentements devant notaire

- Vérification du dossier par le procureur de la République

Dans certains cas, l’agrément de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) reste incontournable, notamment si l’enfant n’a pas été recueilli au sein du foyer avant ses 15 ans. Après une audience où chacun peut faire valoir ses arguments, le tribunal se prononce. Si la décision déplaît, la cour d’appel peut être saisie.

Ce parcours, minutieux et parfois éprouvant, vise à protéger les droits de l’enfant, mais aussi à offrir aux familles recomposées un nouveau départ sans zone grise.

Conséquences concrètes pour l’enfant et la famille après l’adoption

L’adoption simple ou l’adoption plénière redessinent la vie des familles recomposées. Avec l’adoption simple, un nouveau lien de filiation se crée, mais les attaches avec la famille d’origine demeurent. L’enfant hérite dans les deux familles. Il peut aussi porter le nom du beau-parent, un geste fort, qui officialise la place de chacun.

À l’inverse, l’adoption plénière efface la filiation passée. L’enfant devient, sur le plan juridique, un membre à part entière de sa nouvelle famille, héritant uniquement dans celle-ci. Son nom change pour refléter cette nouvelle appartenance. Ce lien est irrévocable. Si au moins un parent est français, l’enfant obtient la nationalité française.

L’autorité parentale ne s’exerce pas de la même façon selon la forme d’adoption. En cas d’adoption simple, parent d’origine et parent adoptif partagent cette autorité. Avec l’adoption plénière, les deux parents adoptifs prennent ensemble toutes les décisions concernant l’enfant.

- L’enfant adopté bénéficie des mêmes droits successoraux qu’un enfant biologique.

- Une obligation alimentaire réciproque s’installe entre adoptant et adopté.

- Les démarches administratives s’allègent : l’enfant est reconnu auprès des écoles, des organismes sociaux, de l’état civil.

L’adoption soude le groupe, donne à l’enfant une place sans équivoque, et transforme la famille recomposée en une entité solide, reconnue au regard du droit et du cœur. Ce qui n’était qu’un mot sur un dessin devient alors une réalité, impossible à effacer d’un simple coup de gomme.