L’absence paternelle concerne aujourd’hui près d’un enfant sur cinq en France, selon l’Insee. Les conséquences de cette réalité s’observent dans divers domaines, de la réussite scolaire à la construction identitaire.

Des dispositifs institutionnels et associatifs existent pour accompagner les familles confrontées à cette situation. Leur efficacité reste inégale selon les contextes sociaux et les ressources disponibles.

Pourquoi l’absence du père marque-t-elle autant l’enfance ?

L’absence du père ne se limite pas à un manque physique. Elle questionne la fonction paternelle : ce rôle singulier qui, au sein de la famille, introduit la séparation nécessaire entre l’enfant et la mère. Sans cette présence de tiers, le lien entre la mère et son enfant prend une dimension différente, parfois trop fusionnelle. Par sa présence, qu’elle soit concrète ou symbolique, le père apporte une altérité, trace des frontières, transmet ce que la psychanalyse nomme la loi symbolique et aide l’enfant à se situer dans la lignée familiale.

La fonction paternelle ne se réduit pas à léguer le nom ou l’origine : elle établit la différence des sexes, des générations, et pose l’autorité. Ce n’est pas tant la personne du père qui compte, mais la place qu’il occupe dans le système familial : il incarne la séparation, la capacité à interdire, à structurer. Sans ce socle, l’enfant se retrouve face à une question sur sa propre identité. Il doit alors, parfois seul, puiser ailleurs ce qui lui permet de se construire.

Le paysage familial a changé : le nombre de familles monoparentales a grimpé, de nouvelles formes de parentalité apparaissent. Pourtant, cette interrogation demeure : qui, dans ces familles recomposées ou monoparentales, porte la fonction du père ? La question va bien au-delà du cadre social, elle touche à la construction intime de l’enfant. Pour traverser l’étape cruciale de la triangulation oedipienne, moment clé du développement, il faut une figure qui sépare, protège et transmet la règle.

Les travaux en psychologie et en sociologie le démontrent : qu’elle soit physique, affective ou symbolique, la coupure d’avec le père laisse des traces. Le lien père-enfant s’en trouve fragilisé, le parcours de reconnaissance devient plus complexe, la filiation moins évidente. L’enfant doit alors composer avec ce manque, parfois douloureux. Malgré l’évolution des modèles familiaux, la fonction paternelle occupe un rôle central dans la stabilité psychique et sociale de l’enfant.

Conséquences émotionnelles, psychologiques et sociales : ce que révèle la recherche

L’absence du père imprime sa marque à plusieurs niveaux du développement. Les études convergent vers le même constat : la privation de la fonction paternelle bouscule la construction émotionnelle et psychique, crée un vide identitaire, fragilise l’estime de soi. Un enfant privé de ce repère structurant peut voir apparaître très tôt de l’anxiété ou une tendance dépressive. Les difficultés relationnelles, comportements à risque ou troubles de la conduite s’inscrivent souvent dans ce contexte.

Voici ce que les observations scientifiques mettent en avant :

- Développement émotionnel : instabilité, anxiété, sentiment d’abandon

- Développement psychique : difficultés d’identification, baisse de la confiance en soi

- Développement social : isolement, conflits avec l’autorité, rapport compliqué à la règle

Le manque paternel ne se résume pas à une absence d’affection. Il peut se transmettre d’une génération à l’autre, favoriser l’apparition de conduites addictives ou violentes. Plusieurs études longitudinales ont montré un lien entre absence paternelle et vulnérabilité face à la délinquance ou aux addictions. Les répercussions ne s’arrêtent pas au cercle familial : la société est touchée par ces parcours marqués par l’isolement ou la quête de reconnaissance.

Même assumée par une autre figure, la fonction paternelle protège l’enfant du repli, l’aide à gagner en autonomie, participe à l’équilibre émotionnel. Lorsqu’elle fait défaut, la recherche de repères peut devenir longue et difficile.

Quels soutiens existent pour accompagner les enfants et les familles concernées ?

Pour l’enfant dont le père est absent, l’entourage familial recèle parfois des ressources insoupçonnées. Les grands-parents, la famille élargie, ou un beau-père impliqué peuvent offrir stabilité et soutien. Leur investissement, leur écoute, contribuent à atténuer les effets d’une fonction paternelle vacillante. De leur côté, les enseignants, associations et travailleurs sociaux jouent aussi un rôle clé, en accompagnant et en guidant l’enfant dans son parcours.

Un soutien psychologique approprié s’avère souvent nécessaire, autant pour l’enfant que pour le parent solo. Un accompagnement par un psychologue, en individuel ou en famille, aide à mettre des mots sur ce manque, à traverser la peine et à entamer un travail de reconstruction. Ce cheminement par la parole permet à l’enfant de donner du sens à son histoire, d’avancer dans la compréhension de lui-même.

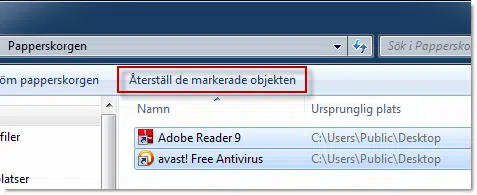

Sur le plan légal, la reconnaissance paternelle peut représenter une étape capitale. Le test ADN, sous contrôle judiciaire, permet de clarifier la filiation. L’action en recherche de paternité, la médiation familiale, ou encore l’accompagnement par des dispositifs comme ceux proposés par France Paternité structurent un parcours souvent long et conflictuel.

Différents types de soutien se mettent en place, selon les besoins des familles :

- Présence de figures parentales de substitution

- Accès à un accompagnement psychologique

- Procédures de reconnaissance de la filiation

- Interventions institutionnelles et associatives

Vivre dans une famille monoparentale n’implique pas l’isolement. Il existe des relais, encore faut-il les repérer et les solliciter sans crainte ni honte. L’objectif : offrir à l’enfant un environnement où la parole circule, où la transmission reste vivante, même sans père présent.

Favoriser la résilience : des pistes concrètes pour un avenir apaisé

Accompagner un enfant sans père, c’est avant tout lui garantir un environnement stable. Il a besoin de s’appuyer sur des adultes fiables, de retrouver des repères au quotidien, de savoir où sont les limites. Cette stabilité représente la première étape vers une construction identitaire plus sereine. Une famille monoparentale, loin d’être condamnée à la difficulté, peut devenir un espace de ressources dès lors qu’elle ose s’ouvrir à l’entraide et partager la charge éducative.

Il est tout aussi déterminant d’assurer la présence de la fonction paternelle, même lorsque le père biologique est absent. Un grand-parent, un oncle, une tante ou un éducateur peuvent jouer ce rôle si précieux de tiers séparateur. Leur aptitude à poser des repères, à transmettre une règle, à offrir un modèle d’identification, peut compenser le manque initial. Dans ce contexte, la parole partagée, l’écoute, la transmission de valeurs deviennent des piliers pour aider l’enfant à se structurer et à échapper au vide identitaire.

Pour encourager cette résilience, plusieurs leviers sont à privilégier :

- Valoriser l’autonomie par des responsabilités adaptées

- Encourager la participation à des activités collectives

- Faciliter l’accès à un soutien psychologique dès que le besoin se fait sentir

La thérapie familiale, l’accompagnement éducatif ou la médiation peuvent restaurer la confiance et ouvrir de nouveaux horizons, même lorsque la blessure de l’absence demeure. Le soutien ne repose pas uniquement sur la famille : il mobilise l’école, les associations, les institutions, et même le voisinage ou le cercle amical. Ce qui se joue ici, c’est la capacité de l’enfant à se relever, à se projeter sans rester prisonnier du manque ou de la peur d’être rejeté.

Grandir sans père laisse des traces. Mais le chemin se dessine aussi grâce à l’entourage, aux relais, à la société toute entière. À chaque étape, une main tendue peut transformer l’absence en point d’appui, et réinventer l’avenir.